實用藝術專場

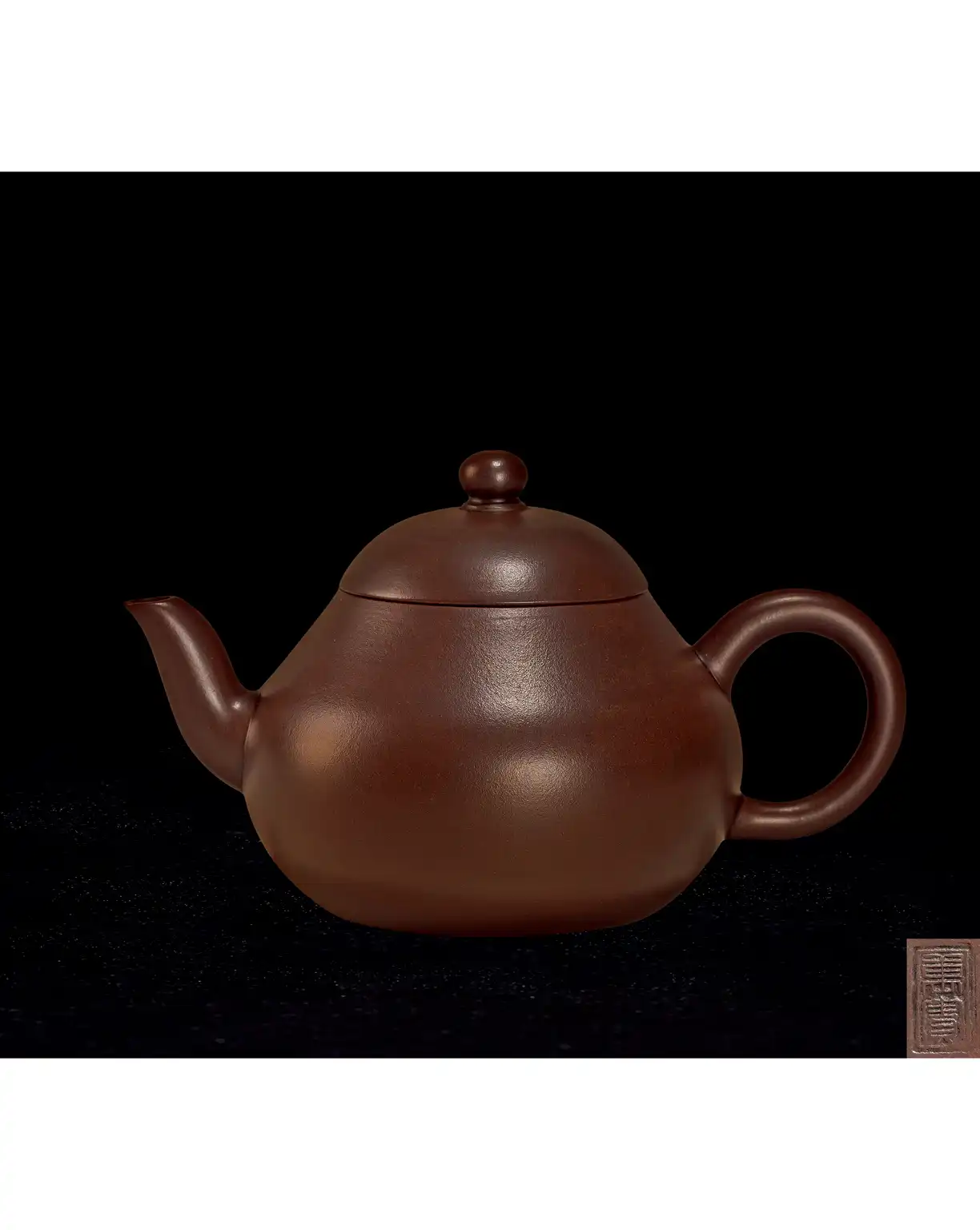

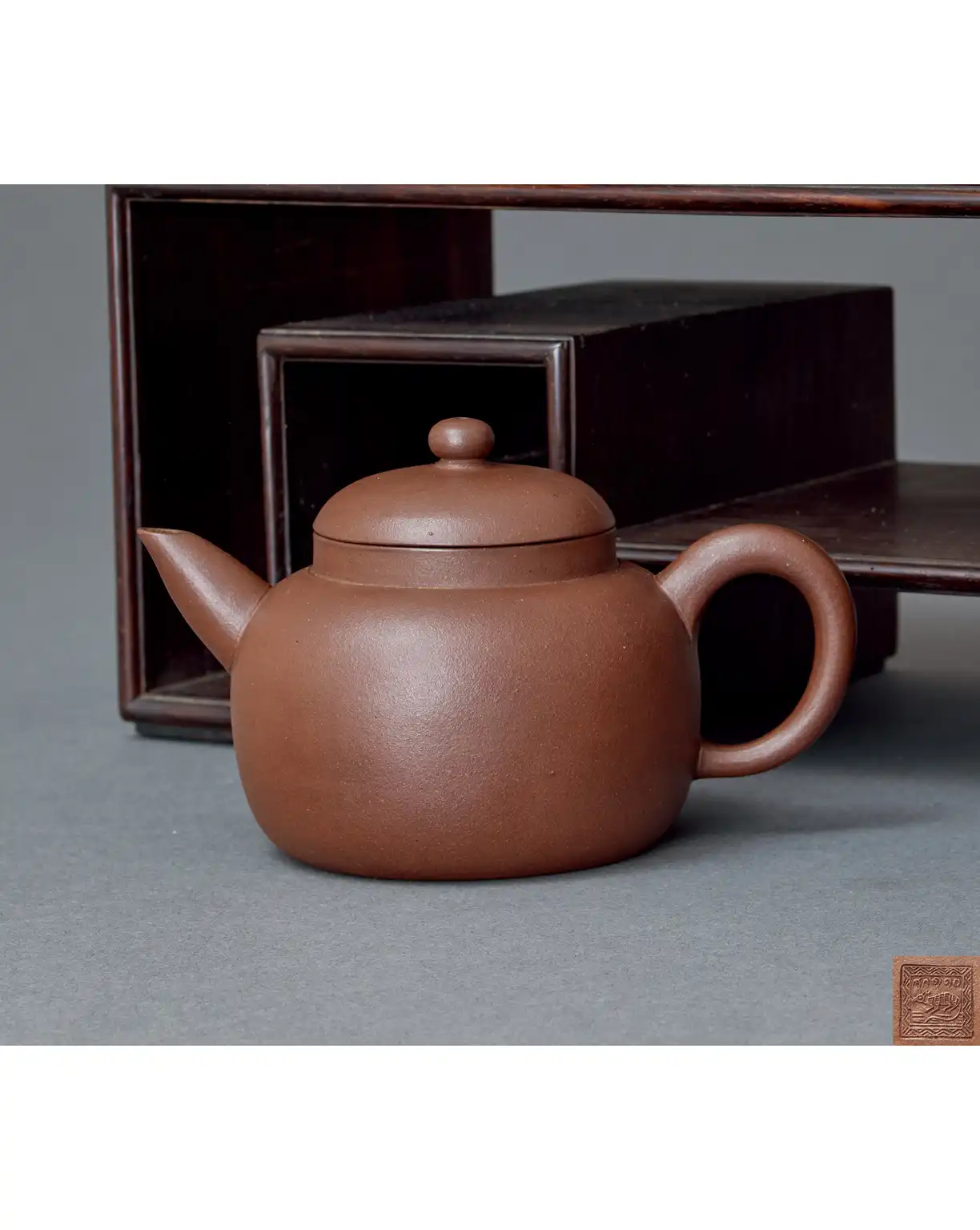

9122 清道光 朱泥水平壺

CINNABAR CLAY SHUIPING TEAPOT Daoguang Period of Qing Dynasty

款識:八方章“慎德堂製”

起拍價: NT$50.000

描述

容量:170c.c. 朱泥胎質,質地堅硬,結晶度高。壺腹曲度張弛有度,壺身飽滿。配扁圓狀鈕,圓把堅實有力,直流上昂,出水爽利。整器造型適度凝練,結構端雅。落款為八方章“慎德堂製”。“慎德堂”原是清道光皇帝在圓明園的寢宮兼理政之所,道光十一年(1831年)建成後成為其日常起居與政令出自之地。因道光帝對慎德堂的偏愛,景德鎮禦窯廠曾為其燒製大量帶“慎德堂製”款識的御用器物,而此件朱泥水水的八方章款識,亦延續了這一時期堂名款 器物端莊規整 有宮廷器風格。