寶器彰德:中國古代藝術品專場

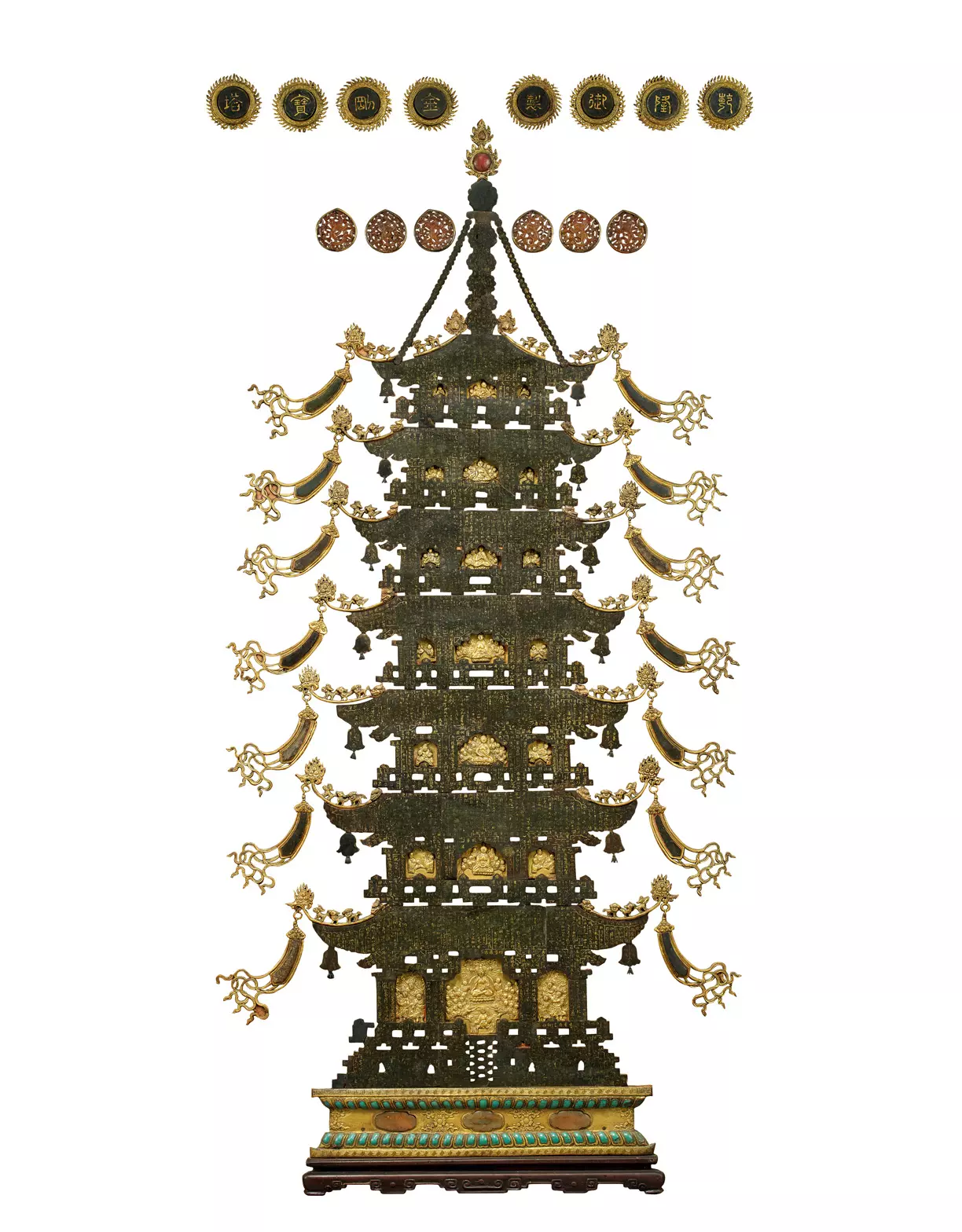

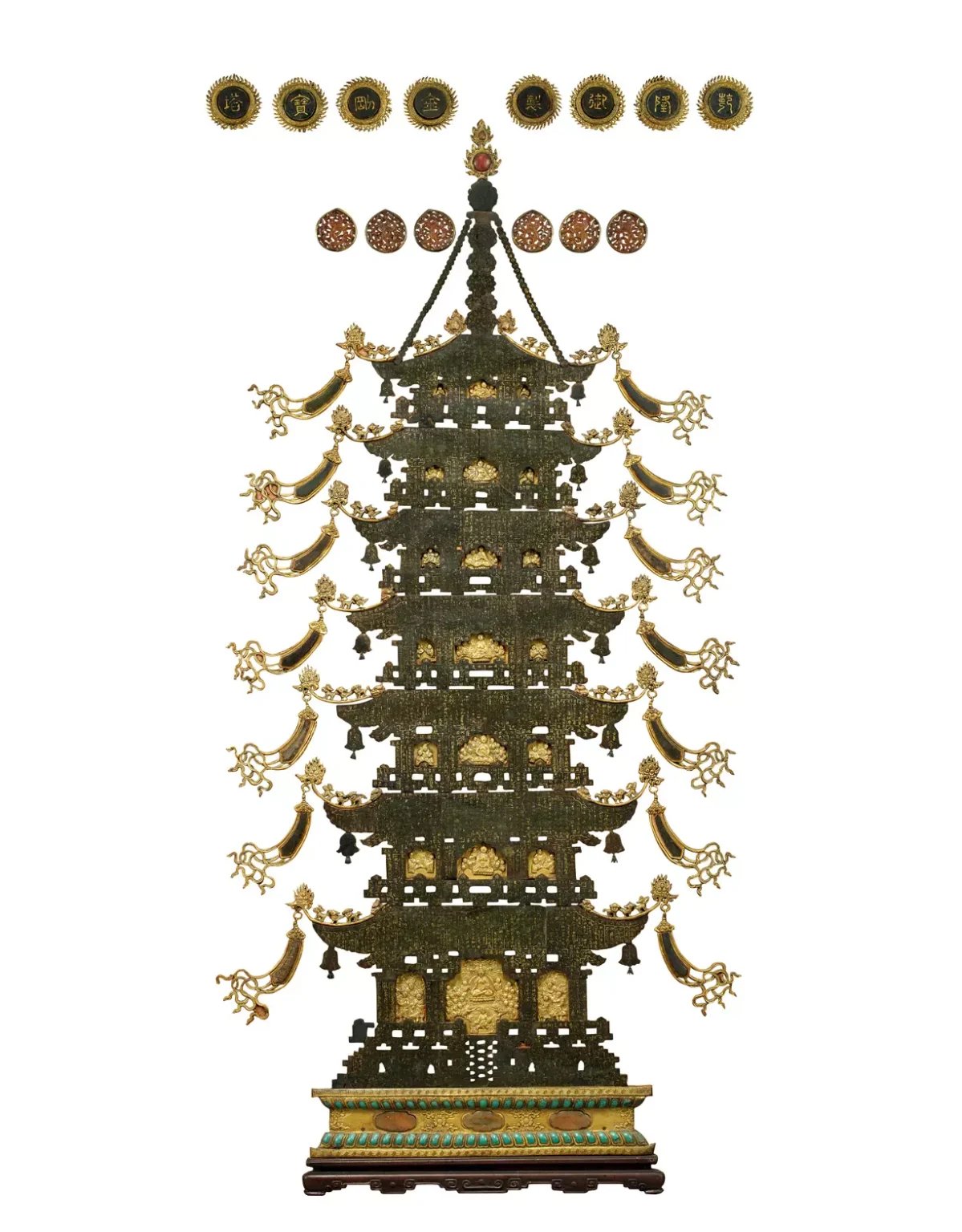

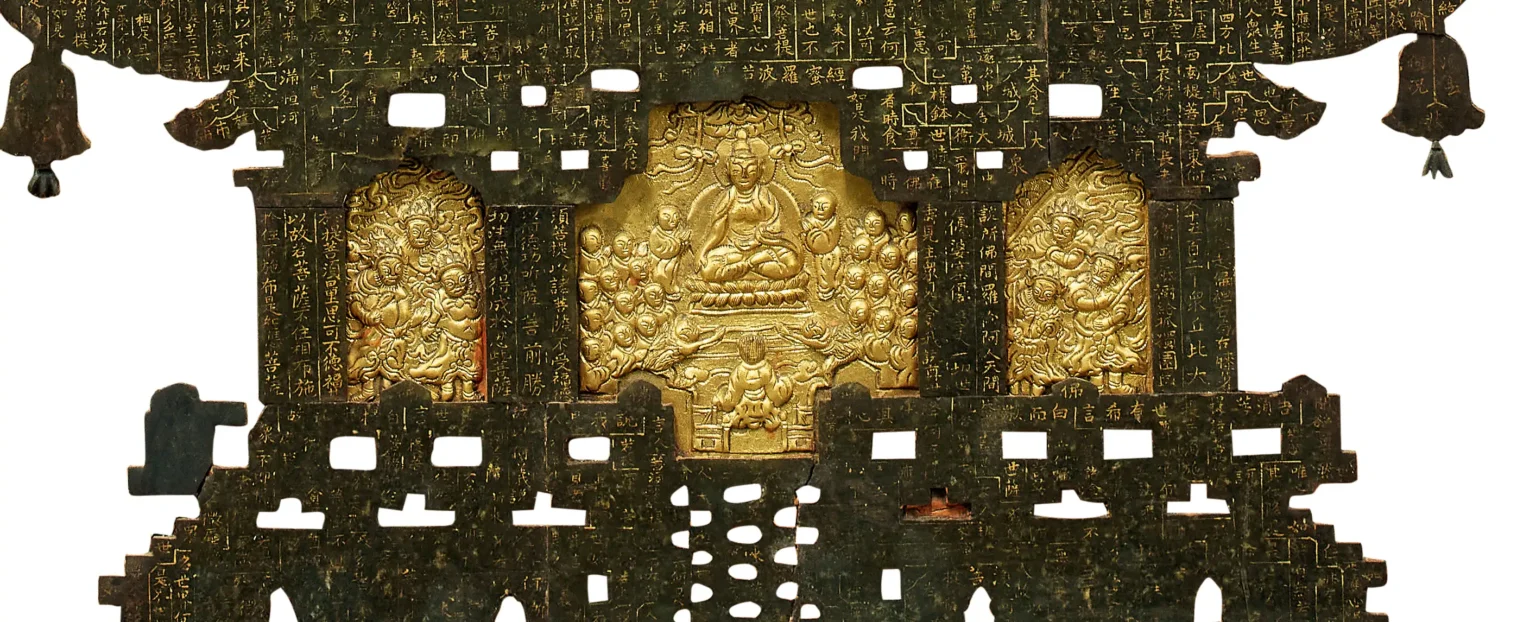

456清乾隆碧玉金剛寶塔掛屏

SPINACH-GREEN JADE HANGING SCREEN WITH DESIGN OF PAGODA Qianlong Period of Qing Dynasty

來源: [1] 紐約:The Anderson Auction Company, 日期、編號、成交金額不詳,應為1910年代初期拍賣。 [2] 熱那亞:Cambi Casa d’Aste, 2013年12月17日,拍品編號145。

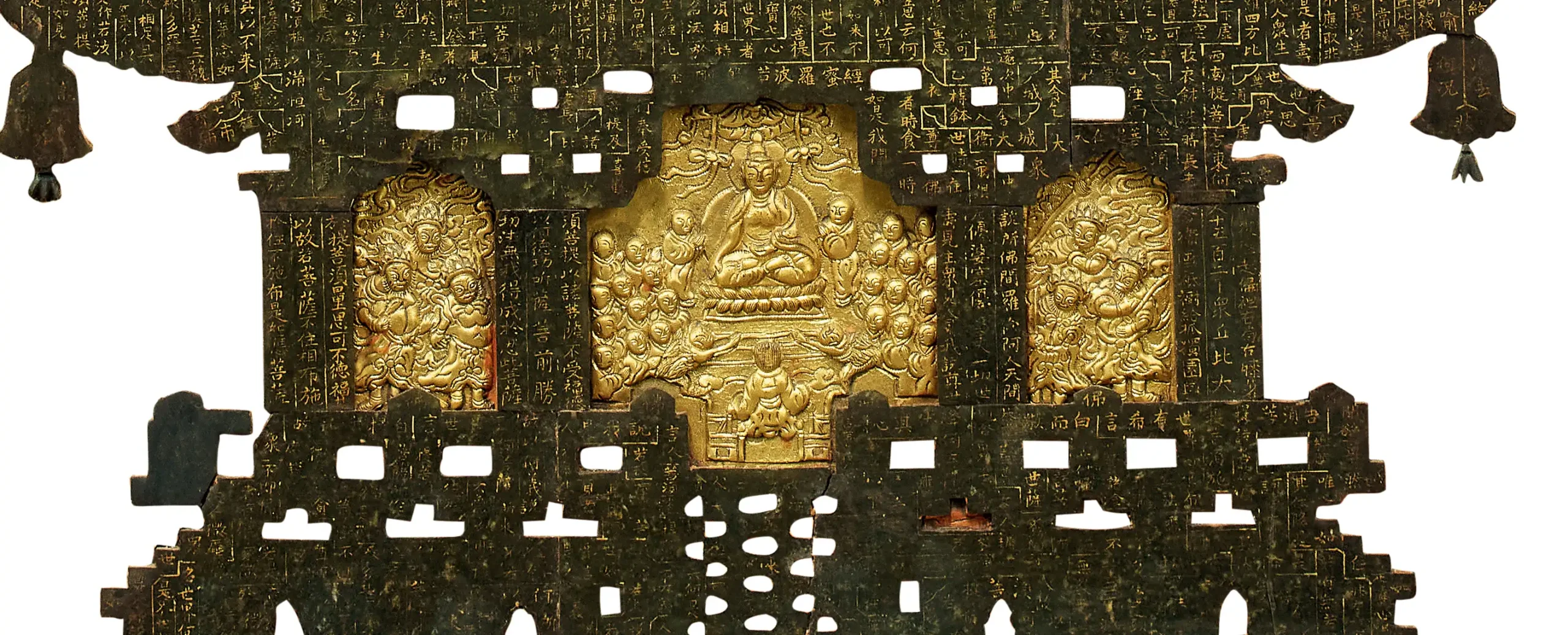

H 136cm W 71cm 木質屏身,紫檀出框,胭脂底漆。頂釘二環,扣一鎏金菊花捲雲紋掛圈,上帶陰線蔓草蓮飾,可使此屏掛於壁面。上部誌「乾隆御製金剛寶塔」鎗金篆體八字,分別落於八塊圓形碧玉,石緣緊繞黃金欄環火紋圓光。掛屏主體為一寶塔,寶珠(即塔頂尖柱)柱峰飾纏焰朱石二,旁佐六水滴形環金浪紋辟邪。塔體為碧玉質,其澤墨曜如磐;加以宮廷良匠巧技,繩索、階梯、干欄、吊鈴等細部輪廓一目了然,石面薄整,工法對稱,和穆莊嚴。玉表覆滿金墨正楷《金剛經》,字徑相同,筆畫工整,堪比《四庫》抄本。部分字跡已佚,其底本屬鳩摩羅什漢譯,為此經各版中流傳最廣者。抄寫格式同多數經塔,為由上而下逆時針向內螺旋行文,字裡行間亦顯可見依此而成之隔線。塔緣紋飾大多為鎏金浮雕:簷緣帶弧,頂層簷根為紅蓮,其餘為龍首。各層簷上站小鳳、瑞獸、麒麟不等。簷尾皆以火咬幢,旗身貼碧玉。樓中情景為陰線雕金,每層設一廳兩房,二至六樓中央存佛陀講道,鄰繪弟子生活情景;底層則為天子禮佛伴左右護法。其下墊銀鎏金仰蓮,沿上下回紋嵌獨立玉松石瓣,中置三塊寶菱瑪瑙鄰纏枝花紋,上留繪飾殘跡。底再襯中式紫檀基座,其質應同屏框。此屏既大量耗費金、玉,又繡法幢、靈獸、蓮座雕飾,並繪帝王長跪拜佛之像,華貴非凡,當今仍無法輕易仿作,無疑為宮廷御製。 就塔體所使用之玉料和「乾隆御製」題字判斷,可知此掛屏應作於乾隆晚期,而該原材可能屬於瑪納斯碧玉:按碧玉玉器鮮見於清代之前,原因即為其本土礦區僅限新疆瑪納斯縣一帶。伴隨該地開採金礦之同時,朝廷發現日益增加的綠色石料藉私人流通之形式自山間攜出,此玉種遂傳入上層社會,而成清宮愛好。乾隆五十四年,皇帝上諭正式查禁瑪納斯碧玉,將其同和闐白玉一併作為皇家專利。出於乾隆帝本人之重視,各地關口雖積極審查流通,官府亦從嚴辦理走私者,然仍發生多起碧玉竊運事件,甚者走私近九百斤,可知瑪納斯碧玉之珍稀。除此之外,採集、運送瑪納斯碧玉之作業亦頗有難度:首先運用大量人力徒步將巨型原石帶出崎嶇之礦帶,其次遣人將璞石以牛皮、毛毯等防撞材料單塊包裹後分裝上車,最後通過無數之中央、地方跨部門之文書審核方能解送至京,所費極高。今存著名之官造瑪納斯玉器包括碧玉雲龍甕、碧玉漁樵耕讀插屏等重器及印璽、容器若干件,可為一參。 《金剛經》全名《金剛般若波羅蜜經》,東晉時期為鳩摩羅什所譯後傳入中原。內容記錄釋迦牟尼仍處人世時授予其弟子須菩提之義理,主要思想為「無法」、「無相」:佛祖認為眾生無法將自身所觀察、感知到的一切都當作實有,因此執於世俗常事而痛苦,永不能超越輪迴──然事實並非如此。個體應將「無」當作唯一尊崇的法理與觀念,既要將自我之修行當作至高之福德,亦不應以普渡眾生為目標。若能意識到一切皆非實有,再體悟「無實無虛」之理,最後便能達到「無相」之境界,屆時方能抵涅槃之門檻。按《金剛經》之主張原可視為佛法基本教義之總結,並是對「空性」之一種詮釋,然經時空流轉後已承載具備強烈中土思想之解讀:歷經唐玄宗御注及明太祖等帝王之推廣,到明、清民間教派的宣講與註解增添理學、道術觀念,「空」不但開始被視為宇宙萬法之所出,《金剛經》至其他重要佛經也逐漸咒文化,比起了解其中內容,佛徒甚至更注重透過誦經所生之功德。不過也正是中原僧侶千年來的宏揚與說法,使此經成為佛教典籍中地位最高者之一,尤為禪宗所崇。信徒除反覆朗誦、抄寫其文,也衍生出書法、壁畫、排字繪等多變之迴響途徑,期望從中獲取力量,金剛經塔繪便屬其一:其起源可回推至敦煌文物及北宋徽宗時期。相傳古時繪置經塔需於暗室內鑿壁偷光,以令抄寫者屏氣凝神;而其所抄之字更得合於塔體,嚴格控制尺寸、排版,甚至追求字型統一,非虔誠苦練者不能為之。至今仍為部分流派鼓勵門徒抄寫經文,同時一併昇華藝文造詣之術。 而此屏名義上之作者──乾隆皇帝酷愛各式藝術品已屬家喻戶曉,而對佛教金石書畫亦多涉獵,其中尤可注意文物之修訂與重製:包括乾隆二十一年命人仿作蘇州開元寺佛缽、二十二年改訂杭州聖因寺藏〈貫休十六羅漢像〉卷軸之羅漢譯名與次序,並敕御用畫師丁觀鵬摹繪〈畫十六羅漢像〉,以及四十二年依六世班禪進獻之七佛唐卡刻〈七佛塔碑〉以弘傳其圖像等等。考其背景,則見乾隆皇帝對於佛教文化本身之細心經營:按大清王朝與佛法之淵源可追溯至太祖,當時努爾哈赤透過宗教將蒙、滿各部拉入聯盟。太宗時期,五世達賴喇嘛將西藏政教合一之觀念帶給皇太極,將滿族統治者包裝為文殊菩薩之化身,清皇室與藏傳佛教之緊密連結遂由斯始。近百年後,雍正帝讓年幼避亂京師的內蒙政教領袖三世章嘉與諸皇子一同讀書,至其成年後封為清國國師。乾隆元年,高宗即位之初便重用亦臣亦友之章嘉國師,不但令其管理境內大部分佛教機構,此後亦將編訂佛典之重任交與章嘉,成果以漢、滿、蒙三語版本之佛典總集《大藏經》和修整梵文譯音所作之《御製同文韻統》最為矚目;乾隆十年,皇帝更閉門跪受章嘉灌頂,於象徵意義上進入藏傳佛門。 宏觀而言,高宗之宗教成就與太祖、太宗相同,亦帶有強烈之政治動機與目的:政令方面,乾隆十五年訂〈酌定西藏善後章程〉,削減達賴喇嘛之權力,使駐藏大臣躍為藏區實質統率;十九、二十二年兩次準噶爾平亂後乾隆開始神化自身形象,於文殊菩薩之上再披宗喀巴之名號,將中國統治者包裝成蒙-藏共主,並繪製一系列之〈乾隆皇帝喇嘛像〉展示於各處重要佛寺中,是為穩定西部政局行使之文化統制。與此同時,高宗更欲透過形上思想重塑漢人觀念和中原文化秩序:朝廷當局之所以獨厚藏傳佛教而不崇大乘流派之因除前述滿、梵之歷史紐帶外,在於乾隆帝認定漢族並未了解佛法真諦,故需仰賴滿人統治者引入「正統」教法──實質目的便是要一轉滿人原本異族地位為文化輸出者,掃清夷狄之標籤並使政權合乎法理故,所有關乎佛教之政令活動即屬其中一環。四十五年六世班禪主動朝見祝壽、五十七年廓爾喀部(今尼泊爾)正式歸誠皆為清朝佛教政策現成效處。無論此種策略之歷史評價為何,皆已足見乾隆皇帝之勤政,其人對於中國文化之貢獻亦無可疑。 至於高宗是否真正信奉佛法?歷來學者多予肯定──從增建紫禁城內如雨花閣、梵宗樓一類佛堂,到修築妙應寺、萬壽寺等北京多處寺廟,甚至手抄《金剛經》在內之數本佛經,指定身後陵寢為曼羅陀形制──種種作為都是乾隆皇帝累積自身功德之足跡。有西方學人將其關於清代政教研究之著作起名「空性帝國」[註],不僅體現乾隆在位時宗教萬法皆出於君權之意義,亦暗示著這種現象,甚至整體歷史文化背景與《金剛經》不謀而合之處。按今臺北故宮典藏之所有經塔圖軸皆印有乾隆鑑賞寶璽,綜合其人對於熱愛藝術,追求摹品和尊崇佛教之一面,也就不難想像京師御匠奉命打造此掛屏之情景了。 腳註 Berger, Patricia A. (2003). Empire of Emptiness: Buddhist Art and Political Authority in Qing China. University of Hawaii Press, Honolulu.