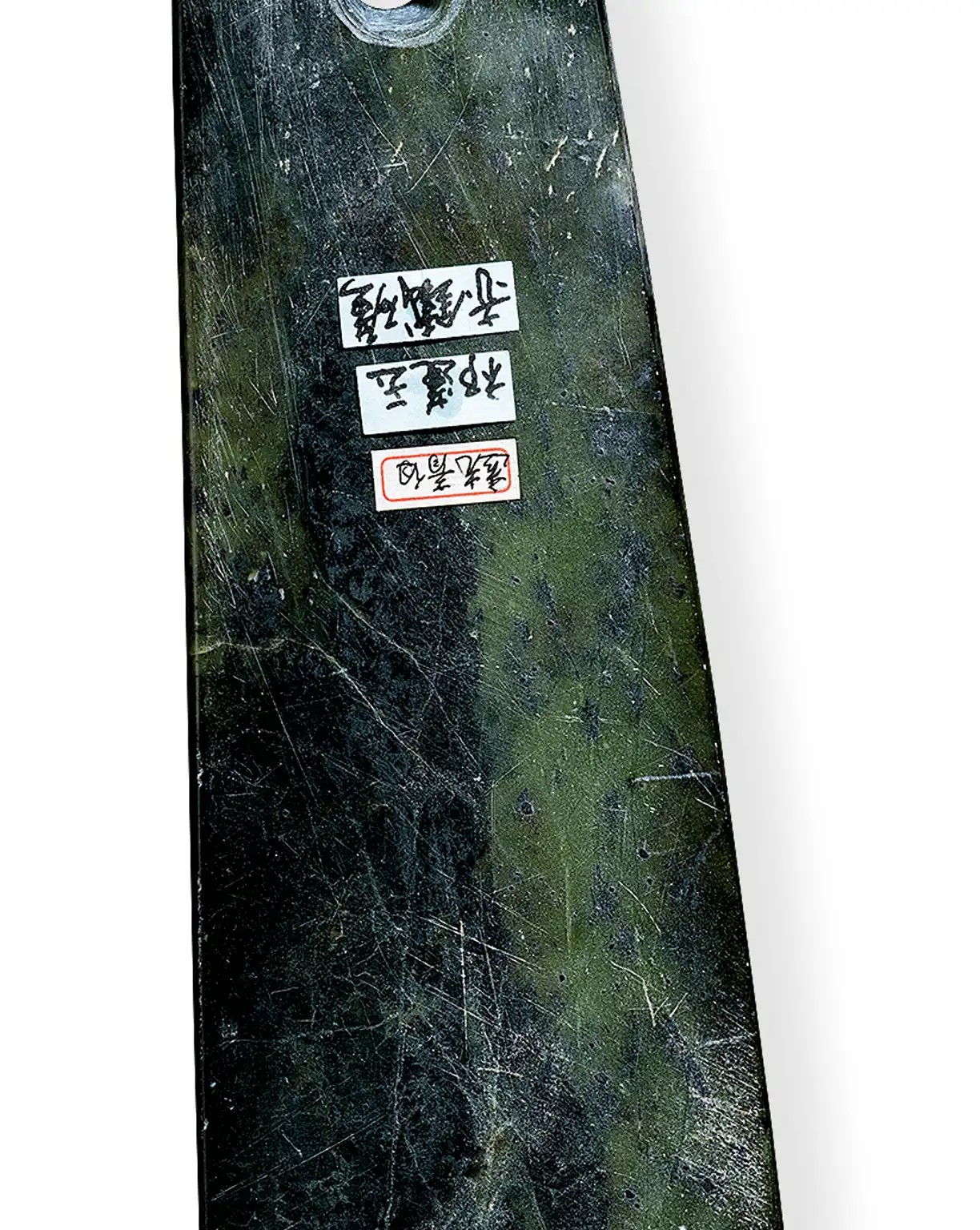

華年繁珍 50-60年代 日、港、台資深藏家珍藏專場

4034 春秋 青銅獸面紋短劍

SHORT BRONZE SWORD WITH BEAST MASK MOTIF Spring and Autumn period

起拍價: NT$50.000

L 33cm

銅質短劍,通體渾鑄,表面幾乎保持作成時之銅色,耀如純金,僅生局部黑蝕,格外吸睛。直刃,分四面,央顯稜脊。上窄下寬,鋒、身分明,概無曲線。劍格上部亦成四面長方,內各劃弧一道;下部則出一正面獸首。柄面刻兩排對稱同心圓紋,至劍首則收雙側飾獸面紋。形制特殊,保存至佳,存寓草原風華。 青銅短劍可謂先秦中國北方民族的代表性遺存,也是中原文化和草原文化交流的明證之一。按短劍在商晚期便出現於土著墓葬中,又在西周時期逐漸被吸收進華夏體系,並結合了一定的本地兵器元素,到東周之際,短劍已隨諸國青銅器的演變而有東北、秦、吳越、西南和鄂爾多斯等諸式之分;而依短劍本身的形制,尚有直刃、曲刃、莖柄柳葉和單鑄、分鑄一類的主要區別。就此器而言,其劍格、劍柄、劍首皆加飾的特徵乃屬東北地區和秦文化所流行「花格劍」的典型;從中進一步對比歷來發現的同形器,則可知此器和北京延慶玉皇廟遺址YYM234:2相當類似——玉皇廟遺址為玉皇廟文化的代表,現今被較多學者歸入代戎族群——同時,陝西寶雞譚家村M24:2也和此器具相似的劍首、劍格,惟劍柄未加飾,屬於秦式短劍。前者年代約在春秋中期至三家分晉之交,後者則屬春秋早、中期,且兩者在時間重疊下的相似性還隱含了北方文化和秦文化的密切交流,皆可為此器參照。 最後,關於此器保留青銅鑄成原色的奇特現象亦有前例,包括秦始皇陵一號俑坑〈鈹〉、小黑石溝遺址〈銎柄長劍〉及相對接近此器形制的小黑石溝〈直刃短劍〉(圖一)。探究這些兵器比禮器、容器更易發現物況良好例的成因,較佳的埋藏環境、相對不易生鏽的合金比例、套裝於鞘囊中皆可能是其條件——后德俊先生曾以科學分析解釋〈越王勾踐劍〉何以幾乎未鏽,得出的結論便是上述數點,並否定了該器通體經過硫化處理的主張,亦能應用至此器及其他青銅兵器上——此種千年不鏽銅器的價值無疑勝於表面鎏金者,乃可遇不可求的藏品。