陶匏成禮 高古陶器專場

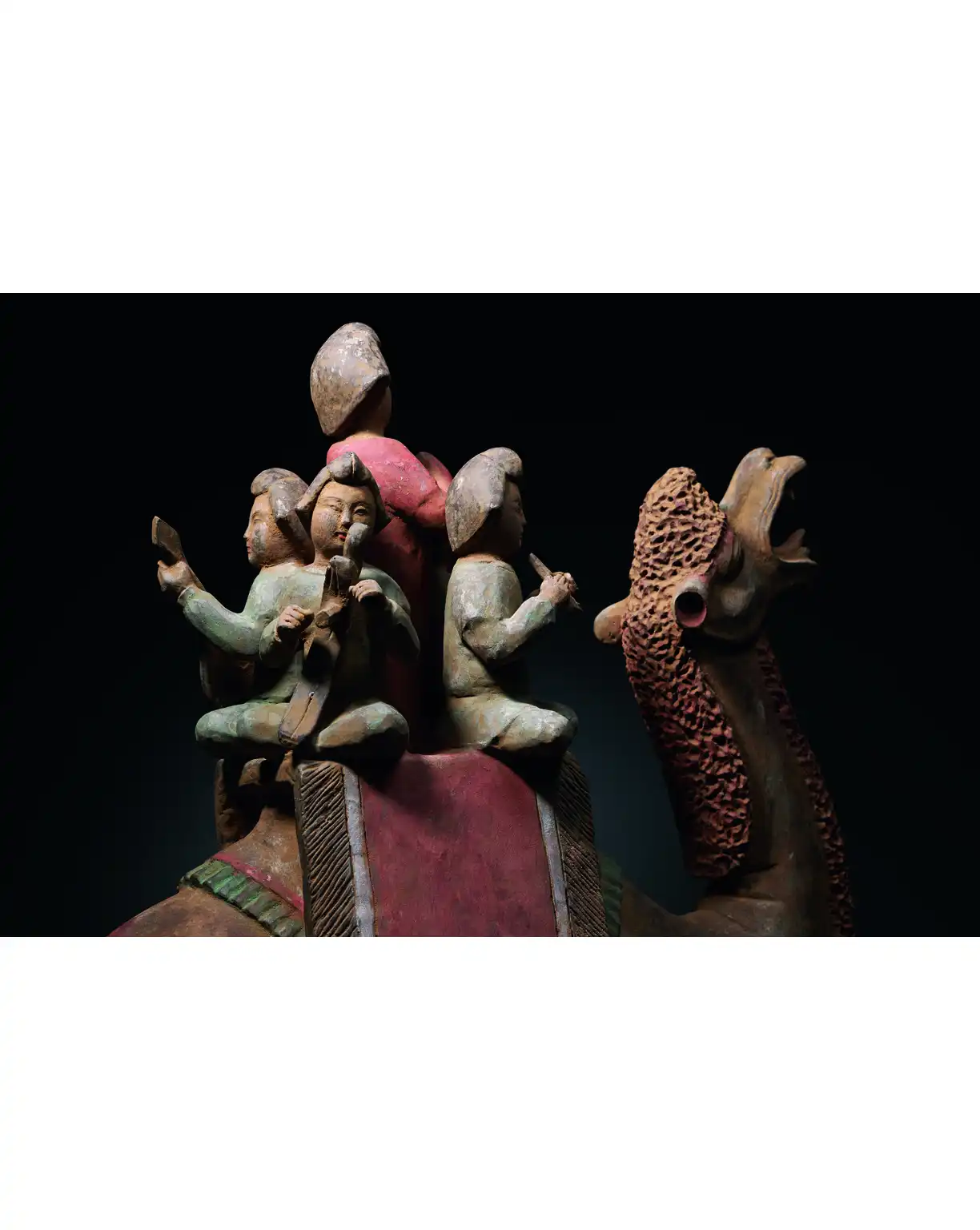

626 唐代 陶加彩載樂駱駝俑

POLYCHROME POTTERY FIGURINE OF DANCER RIDDING CAMEL Tang Dynasty

H 82cm

灰陶胎,質、色皆若磐石。表飾多重彩繪,附著完好,仍顯斑斕,而存古袤之韻。形塑一駱駝立於平行四邊底板上,體表近白,突額長吻,昂首嘶鳴,舌、齒齊出。大目如水滴,耳似管,雙顎若杓。頂、頸、背皆抓厚褐毛,貌近蕈岩,後脖連身處猶見抬頭之褶皺。左二足向前邁出,四肢恰挺立於器座各端。前腳上部留赤鬃,腿皆未生膏腴,肌、骨顯出,分蹄如爪,強健結實。背置馱架,底鋪百褶緣布,中拱簷形木框,表覆紅地白條藍流蘇邊毯,上乘女樂妓五位:皆束烏蠻髻,細眉鳳眼,俏鼻小嘴,穿連身長袍,而體態微豐。其中四人坐於架端,披綠衣,分別演奏鼓、琵琶、箜篌、笙;另一人則立於中央,穿紅服,左臂貼於側身,右手舉至胸前,似正歌唱。考此器之形制,是為名聞遐邇之載樂駱駝俑,非屬常類,而乃唐代陶器之集大成也。 樂人於唐代被統稱為「音聲人」,是兼指歷來身分低賤、受控於王室貴族之世襲樂戶與民間藝人。[1]隨唐初中央教坊、梨園和地方樂營之設立,加以民生富庶下的商業需求,傳統樂戶之地位逐漸普通化,於一定程度上可自由求生於府院和戲場,除使官、民樂技得互通有無,[2]尚促進了藝術工作之繁榮,令從業者達盛唐人口約千分之一,[3];而自漢代以來西域樂器、樂制之不斷傳入與改良,亦使樂隊的演奏組合更加豐富。同時,空前盛世也使駱駝商隊和娛樂遊行時常在城市現蹤:前者反映於墓葬中為數眾多的獸形陶俑,後者既如「鶯已遷,龍已化,一夜滿城車馬。家家樓上簇神仙,爭看鶴沖天」[4]一類詩句,又如「每遊春之際,以大車結彩帛為樓,載女樂數十人,自私第聲樂前引,出遊園苑中」之「遊車載樂」之風,[5]是源於政治節慶或貴族競奢——樂隊、駱駝和遊行三元素正造就了載樂駱駝俑的產生,係此種藝術得濃縮唐代文化於一身,而使其藝術價值出類拔萃之因。 而載樂駱駝俑得艷冠群雄之另一理由,亦是出於其數量之罕貴:現存之同形器已屬鳳毛麟角,且幾乎未流散海外。案最為人所知之載樂駱駝俑乃分別藏於北京國家博物館和陝西歷史博物館(參閱2、3),亦是大陸當局尤為重視之國寶;陝西唐三彩藝術博物館則有一件〈彩繪載樂駱駝俑〉(參閱1),可謂今見與此器同屬陶加彩之孤例。又以此器對比上述館藏,遂知本〈陶加彩載樂駱駝俑〉和陝博藏品同揹漢人樂隊,前者雖未施三彩,然其形制之偉岸、成色之豐華、雕技之巧湛實有與眾例不分軒輊之勢,甚至於顏料保存較〈彩繪載樂駱駝俑〉更勝一籌,實為拍賣市場前所未見之頂級遺存。 最後,考究載樂駱駝俑本身之藝術表現,最為吸睛之處在其比例失衡之誇飾:儘管部分主張認為「載樂駱駝」本身即屬雜技項目之實景複製,[6]多數觀點仍不認為駱駝得一次性承載五人以上之樂隊;且案樂伎與駱駝、駝首與駝身之比例皆有變化,[7]故應可推測載樂駱駝屬一種寫實、意象兼表之高級手法,不僅巧藉局部縮放創造別緻美感,尚可據此表現多面向之社會風情,為「源於生活、高於生活」、[8]承載了大唐器物技術、文化習俗的至高藝術作品,也是中國陶器數千年來的登峰造極之作。

[1]歐燕:《唐代城市樂人研究》(北京:商務印書館,2016),頁61-67。

[2]歐燕:《唐代城市樂人研究》,頁212-219。

[3]劉再生:〈古代樂人:介紹唐代的「音聲人」〉,《中國音樂》1984年第4期,頁17。

[4]唐·韋莊:〈喜遷鶯·街鼓動〉。

[5]後周·王仁裕:《開元天寶遺事》。

[6]〈三彩釉陶載樂駱駝〉,《中國國家博物館》,https://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/kgfjp/202008/t20200824_247230.shtml。 [7]王禕娜、謝明月:〈淺析駱駝載樂俑的藝術誇張造型特點〉,《藝術與設計》2023年第9期第2卷,頁38-39。

[8]齊東方:〈絲綢之路的象征符號:駱駝〉,《故宮博物院院刊》2004年第6期,頁23。

參閱1:唐:彩繪載樂駱駝俑(h. 85cm)。出土地點不詳,陝西唐三彩藝術博物館藏。

參閱2:唐:三彩釉陶載樂駱駝(h. 67cm)。陝西西安西郊鮮于庭誨墓出土,北京國家博物館藏。

參閱3:唐:三彩載樂駱駝俑(h. 58cm)。陝西西安中堡村唐墓出土,陝西歷史博物館藏。

參閱4:唐:三彩載樂駱駝俑(h. 56.5cm)。出土地點不詳,陝西唐三彩藝術博物館藏。

參閱5:唐:彩繪陶駱駝及騎駝俑(h. 60cm)。香港佳士得,2017年11月29日,拍品編號2919,成交價6,100,000港幣。