日本酒井家族珍藏玉器

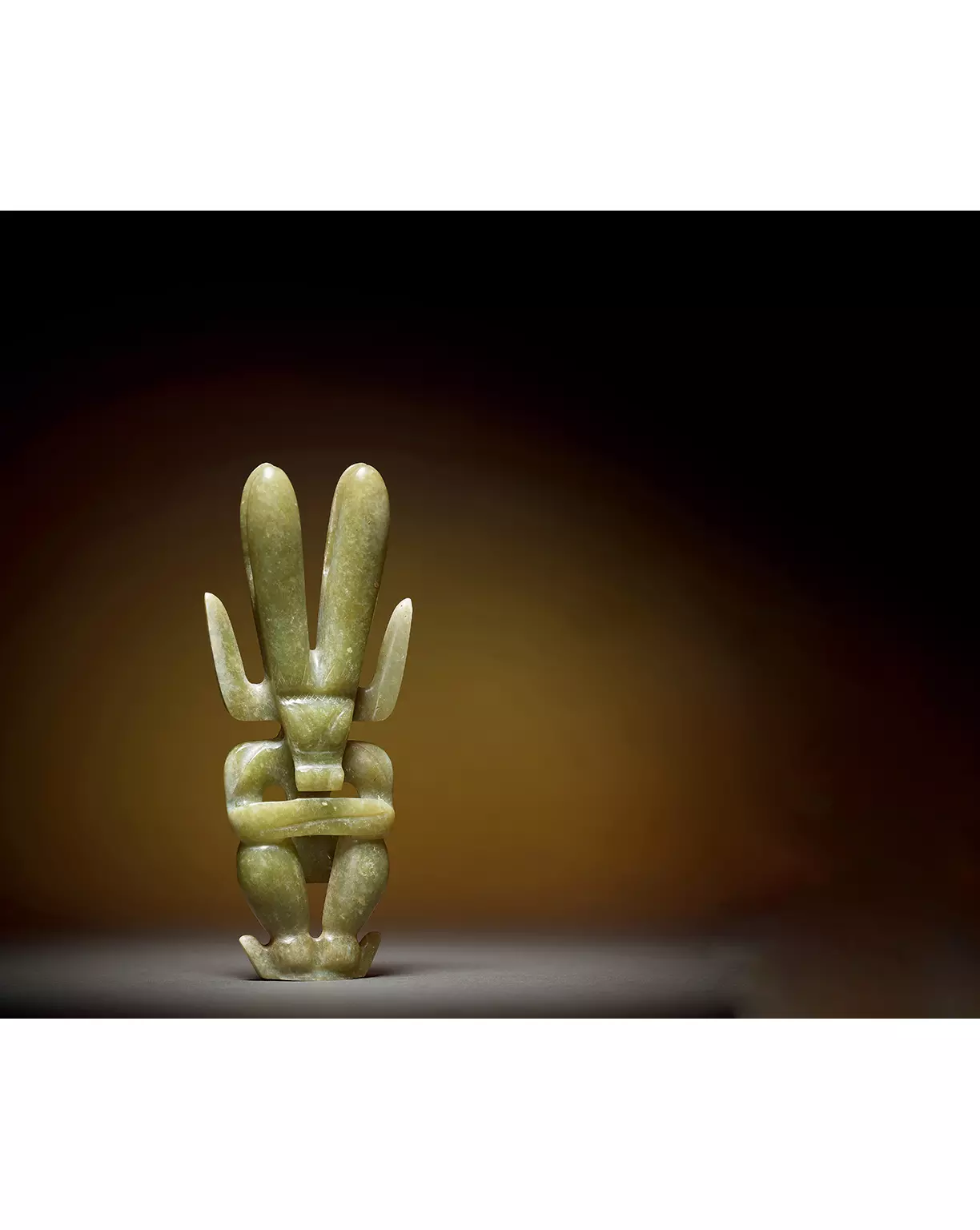

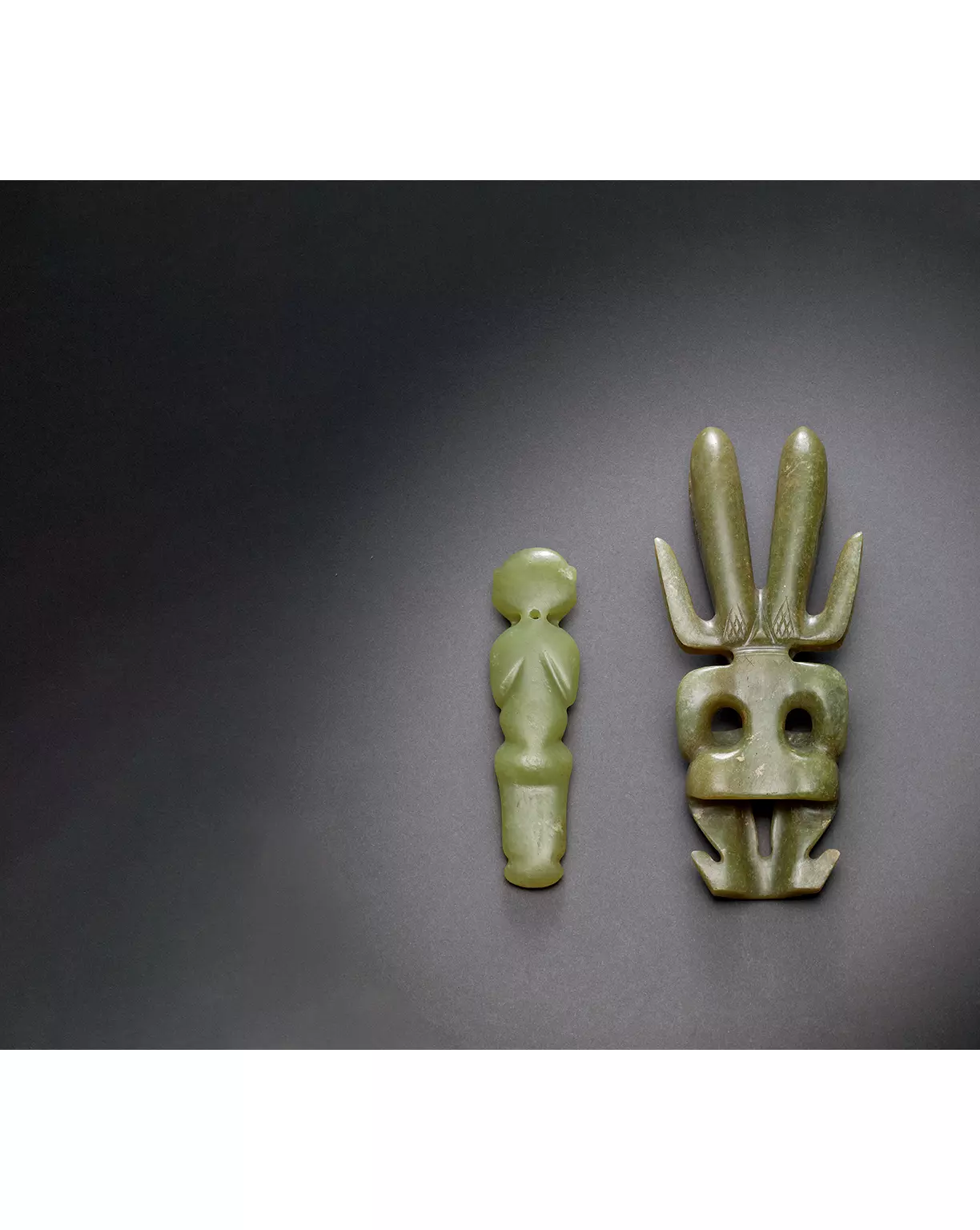

713 紅山文化 青黃玉太陽神人/黃玉人

ARCHAIC PALE GREEN AND YELLOW JADE SUN GOD AND YELLOW JADE HUMAN Hongshan Culture, Neolithic Period

來源:日本酒井家族珍藏玉器

8.2×2.7×19.9 cm / L 13.8cm、W 3.6cm

二玉一組。其一為青黃玉質,澤邃而攪白渾,多蘊流於內,少浮於表,似生物體內之循環;器下兩側則稍攀白沁。包漿瑰麗,耀而無厚,隨構形起伏潤亮如獸膚。形非玉雕常類,乃獸首人身像,長扁立體。頂部構造宏壯,占器長之半:生衝天立柱、附柱各一對,皆向兩側微展,前主後輔,三相對稱;而立柱上部尚為音叉狀分歧,附柱則呈向外翻折之半弧——考此二徵,兩者應分象角、耳。獸面衍於器頂之根,巨目斜張,外繞數廓,威肅凌冽。顎方如板,其末出鼻。人體瘦而略蜷:寬肩稍縮,上顯稜線。兩手環抱觸膝,前臂上下交疊。雙足粗壯,向前屈呈直角,掌、趾樞節昭著。底踩一冠狀物,其寬恰容腳面。額中、後腦及後頸劃網格陰線,愈上愈疏,或表毛髮,餘處皆不為紋飾。耳下鑿一橫貫穿孔,端闊徑窄,得穿線佩繫。風格曠放,雕工規整,考此玉之全貌,可知其即俗稱太陽神人之紅山文化重器。

其二屬黃玉質,石色相對淡雅,通體少受沁,僅生零星白塊。包漿同樣巧細,未現油滯,隨玉料表面孔洞漫射潔燦,若電光奔馳。形近片雕,各部厚度不一,緣皆收弧,而器背亦留簡易廓溝。狀為人像,其體直成一線。面形豐滿,頂似戴小帽,兩眼闔如橢葉,寬鼻平嘴,垂耳貼頰。肩窄臂細,雙手折貼於胸,分指略顯。身沿肋下作一分節,由器側可觀其腹部之清瘦,臍處則開工整圓窪。二足併攏合一,大腿粗壯,向器側外拱,踝處則內凹,腳底收連弧。考此器之玉料、雕工及藝術風格,其當同為紅山文化之產物。

「太陽神」的出現可追溯至1996年北京翰海的一場拍賣會:由於二十世紀末期紅山文化的研究成果尚不如今日豐富,當時翰海的總經理秦公先生便將於拍賣市場亮相的首件同形器(參閱6)直觀地命名為「玉雕太陽神」,此後「太陽神」便隨著該拍品驚人的成交價名揚四海,成為史前玉器收藏家夢寐以求之寶器,不僅令各院館久藏之同形器始獲注目,這類器物的民間俗稱亦由是而定——儘管以學術角度言,「太陽神」之名無法獲得歷史和考古證據支持,亦不為歷來論著採納,不過此稱謂既於市場行之有年且容易辨識,故本文仍將襲而呼之。

案已知的館藏太陽神人共有五件(圖一),皆屬玉質,而玉料、尺寸、外觀略異,目前分別位於北京故宮(參閱1)、英國菲茲威廉博物館(The Fitzwilliam Museum,參閱2)、美國克里夫蘭藝術博物館(The Cleveland Museum of Art,參閱3)、瑞典東方博物館(Östasiatiska museet,參閱4)及上海震旦博物館(參閱5),又屬後者與本〈青黃玉太陽神人〉尤為類近。此些藏品多是在「學者們對它(紅山文化玉器)的認識不夠……也沒有仿偽品出現」[1]的年代便被收入,其中尚有久未出版新圖錄,仍將太陽神人之定年標為周代楚系者。[2]隨近年遼河流域考古發掘的累積,它們已幾無爭議地成為研究紅山文化、乃至新石器時代重要的研究線索,且可能和彼時之薩滿巫覡信仰甚加至關,在於其人、獸相合的外觀頗有機會是精靈附身、意識交換,以及天、人互動觀念的最直接表現,[3]與人類本身之密切程度顯高於C形龍、玉豬龍和勾雲形器等器種故。

則循上述之薩滿信仰和紅山文化的玉器藝術,並結合前人之研究成果及各館藏品之差異,可概述太陽神人之形制意義,並分作數面向言之:首先,其頭部引人注目的巨大結構應本於某種動物形象,歷來對此已有數說,例如鄧淑蘋女士由菲茲威廉博物館館藏器頂獨有的熊頭提出人熊合神(圖二),[5]無論由該例證或者紅山文化中的其他遺存(圖三)而言皆相當合理——惟鄧氏之論本是闡釋特例,故今亦不應曲解其言,將熊之形象直接套用至其他太陽神人。另一方面,陳逸民、陳鶯二人則認為此種形狀「不是牛頭是什麼」,[6]考北京故宮另藏〈玉人獸神像〉(圖四)[7]之器下牛首紋飾,不僅嘴、眼、耳、角皆類於今存太陽神人,甚至和〈青黃玉太陽神人〉及震旦博物館藏品於額部同飾網格陰線,故陳氏所謂「牛首神」應是自「太陽神」以降較適於此類器物、且存在具體證據支持之名稱,不過尚無法解釋〈青黃玉太陽神人〉和部分同形器頭角之前、後分岔是為何故。其次,太陽神人半蹲握膝、抱膝之身形則可藉匈牙利學者迪歐賽吉(Vilmos Diószegi)提出之薩滿論解釋:該種姿勢可能是刻劃巫師進行儀式時出現的「昏迷」(ecstasy)現象,並乘著昏迷發生,意識暫時脫離肉體之際和精靈、天上世界交流——[8]此時薩滿的肉身同步接受了奔牛或自然神靈的力量,遂致太陽神人頭部的外觀也隨之轉變。案紅山文化人像已有多件狀呈昏迷的人像足證此說(見下文),可謂這種藝術設計和儀式流程都相當有規律。再者,〈青黃玉太陽神人〉和逾半的館藏同形器腳下都踩著某種弧線或折線,徐琳女士就前述〈玉人獸神像〉和清宮舊玉〈玉角形器〉(圖五),認為這種表現亦是紅山巫師欲借助動物犄角以升天的「腳力象徵」。[9]由此可見至今對太陽神人之分析多指向紅山文化物質遺存背後的薩滿信仰,並也能透過學術脈絡知道太陽神人在人類學研究裡的決定性地位,在其顯示了人類原始社會觀念的共通部分,並得串連過去難以納入研究的線索,以使紅山文化的復原更進數步,甚至得與今日中國東北保存的薩滿信仰建立歷史聯繫。

至於〈黃玉人〉一類的紅山文化遺存則與太陽神迥然有別,而仍屬遼河流域眾多人像之一類。其同形器以牛河梁遺址N16M4:4〈玉人〉(參閱7)為代表,該文物不但與〈黃玉人〉間幾乎只存在受沁狀況和細部製作的手工差異,也是目前唯一帶發掘編號的紅山玉人;而遼寧德輔博物館藏〈圓雕骨人〉(參閱8)乍看與此器不為一類,實表現了相同的人形姿勢——自N16M4:4的公布以來,學界亦已注意到這類直身閉目、折手貼胸人像的姿勢實和眾太陽神人一樣,都是對於巫術儀式昏迷的體現,甚至被稱為「紅山薩滿」;[13]又天津健業紅山文化博物館中一件已被收於學術論著之〈直立玉人〉(參閱9)[14]的面部表情也被認為和N16M4:4表達的訴求相似,[15],可知紅山玉人各為殊異之形制下或皆蘊含了相同的文化精神。同時,〈黃玉人〉與N16M4:4還為早期中國北方的文明發展和藝術演變貢獻了重要節點,在於其形制乃上承同地區之興隆窪文化,並下開黃河流域凌家灘玉器之興盛:前者為白音長汗遺址出土之〈石雕女像〉(參閱10),儘管材質、體積甚至性別不同,卻可以看出人像設計之高度重疊和工藝的由粗至精;後者則屬〈直立玉人〉(參閱11),是繼那斯台遺址石人(圖七)和其他玉器器形後,足為凌家灘文化受紅山文化高度影響的又一力證。[16]此外,王愛民先生認為N16M4:4下部象徵陽具之形而應屬男性,並由其被發現於一名地位崇高的男性墓主恥骨附近、以及包括白音長汗〈石雕女像〉的北方女性人像為據,推測這類器物應是顯現遼河文明由女性崇拜轉為男性氏族,並從薩滿儀式進入祭祖禮儀的「祖式玉人」,[17]亦屬合理且富啟發性之推測。儘管外觀不如太陽神人顯赫,至此仍然可以了解〈黃玉人〉的珍稀程度和學術價值。

最後,將〈青黃玉太陽神人〉和〈黃玉人〉一併而視,則可討論紅山文化多樣化人像之間的差異,並得由數個面向推斷並說明之。第一是製作時期之不同:承續上文王愛民先生之主張,N16M4:4除反映紅山社會和禮儀的轉化,還有可能代表王權之產生;[21]而太陽神人則恐是遼河文明動物崇拜式微後,禮儀中心逐漸回到人類本身時的過渡製品,[22]是前者較晚、後者較早。第二為使用方式之不同,亦即二器在禮儀中的具體功能有別,例如馬海玉先生同樣認為紅山文化存在祖先崇拜,其造像亦有代表「巫人」和「祖人」之分。[23]第三則是器物的性質不同:案N16M4:4之物主身分已相當顯赫,[24]則成形更顯巨大複雜的太陽神人可能由身分更高的貴族持有,例如兼任統治階層之巫師;且紅山遺存尚有埋藏於土葬、積石冢亦或祭祀、神廟遺址之分,故出土地點也關係著這些人像各自的文化脈絡。第四屬藝術表達之不同,例如上文謂太陽神人之頭形強調精靈附體之現象、N16M4:4一類玉人則和父權、先祖及生殖崇拜有關——上述四點尚欠缺正式發掘之太陽神人為關鍵線索,方能了解這種器物的陪葬或廢棄情況,並藉此釐清當地多元人像的成因。

據悉,此二玉人已為酒井繁松先生及其族裔珍藏超過半世紀,其間甚少示之以人;換言之,兩件史前至寶之購得不僅早於震旦集團藏品,亦領先諸紅山文化遺址之出世。又對比公開館藏和發掘實物,遂知〈青黃玉太陽神人〉構形之精湛、造詣之雄霸實艷冠群雄;而〈黃玉人〉幾與N16M4:4〈玉人〉無異,極可能出自同匠之手。再考慮文化意義,可謂得此二器便等同掌握遠古遼河禮儀之符節、新石器時代文化之鎖鑰,是繼九零年代牛河梁遺址發掘和北京翰海拍賣以來,收藏界再次領見之巍巍大禮。

註腳

[1]鄧淑蘋:〈談談紅山系玉器〉,《故宮文物月刊》第189期(1998年12月),頁78。

[2]見參閱4出處同頁。

[3]古方:〈薩滿教特點對紅山文化玉器研究的一些啟示〉,赤峰學院紅山文化國際研究中心:《紅山文化研究:2004年紅山文化國際學術研討會論文集》(北京:文物出版社,2006),頁364-368。

[4]王冬力:〈從紅山女神頭像的發現追溯中國北方原始宗教的祖先崇拜〉,《湖北美術學院學報》2020年第1期,頁20。

[5]鄧淑蘋:〈談談紅山系玉器〉,

[6]陳逸民、陳鶯:《紅山玉器收藏與鑒賞》(上海:上海大學出版社,2004),頁108-110。

[7]〈玉人獸神像〉為1963年北京故宮自民間購入(見圖出處頁33),而學者對其定年仍有歧見,孫守道先生認為屬紅山文化,朱乃誠先生則歸至下家店下層文化;而本文則根據參閱出處徐琳女士之見解,亦標之為紅山玉器。其實孫、朱二賢之意見皆表明該玉係遼河流域遺存,僅是時間有所不同,加上紅山與下家店下層二者也具有一定的承繼關係,所以應不至於對本文之討論有過多影響。關於〈玉人獸神像〉之論辯,可見朱乃誠:〈故宮博物院藏大型玉雕人獸像考略〉,《文物》2014年第7期,頁68-75。

[8]Diószegi, V. et al. (2024, Oct. 30): Shamanism. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/shamanism

[9]徐琳:〈故宮博物院藏紅山文化動物形玉及人形玉研究(下)〉,頁36。

[10]紅山文化:玉鷹熊(w. 8.7cm)。鄧淑蘋:《故宮玉器精選全集》第一卷(台北:故宮博物院,2019),頁330。

[11]{補}紅山文化:玉人獸神像(h. 27.7cm)。徐琳:〈故宮博物院藏紅山文化動物形玉及人形玉研究(下)〉,頁36。

[12]紅山文化:玉角形器(w. 20.2cm)。徐琳:〈故宮博物院藏紅山文化動物形玉及人形玉研究(下)〉,頁38。

[13]古方:〈薩滿教特點對紅山文化玉器研究的一些啟示〉,361-363。

[14]該件〈直立玉人〉被收於辛學飛:〈從紅山文化的遺存淺析紅山文化中的祖先崇拜〉,《赤峰學院學報(漢文哲學社會科學版)》第37卷第9期(2016年9月),頁7。

[15]見參閱10出處說明文字。

[16]王蘋:〈那斯台紅山文化跪坐石雕人像及相關問題探析〉,《南方文物》2022年第6期,頁82-84。

[17]王愛民:〈牛河梁N16M4出土玉人性別與功能考辨〉,《文物春秋》2020年第5期,頁11-12。

[18]郭大順:〈紅山文化「玉巫人」的發現與「薩滿式文明」的有關問題〉,《文物》2008年第10期,頁86。

[19]王蘋:〈遼西地區史前人像造型特徵與功能探析〉,《南方文物》2021年第6期,頁231-232。

[20]王蘋:〈那斯台紅山文化跪坐石雕人像及相關問題探析〉,頁83。

[21]王愛民:〈牛河梁N16M4出土玉人性別與功能考辨〉,頁8-11。

[22]魏欣欣:〈遼西地區新石器時代人像中的動物崇拜〉,《榮寶齋》2020年第12期,頁60。

[23]馬海玉:〈紅山文化兩大人物造像系統功能分析〉,《赤峰學院學報(漢文哲學社會科學版)》第37卷第11期(2016年11月),頁6-10。

[24]王愛民:〈牛河梁N16M4出土玉人性別與功能考辨〉,頁10。案十六地點四號墓中還埋藏同樣特殊的〈玉鳳〉一件,該墓發掘詳情見遼寧省文物考古研究所:《牛河梁紅山文化遺址發掘報告:1983-2003年度》三冊(北京:文物出版社,2012),頁394-413。

參閱1:新石器時代:玉坐獸(h. 14.6cm)。張廣文主編:《故宮博物院藏文物珍品大系:玉器(下)》(上海:上海科學技術出版社,2008),頁16。

參閱2:新石器時代晚期紅山文化或歷史時代早期夏家店下層文化:坐姿牛首人身玉垂飾(h. 13.2cm)。江伊莉、古方:《玉器時代:美國博物館藏中國早期玉器》(北京:科學出版社,2009),頁23。

參閱3.紅山文化:熊人合體玉坐人(h. 12.2cm)。郭大順:〈紅山文化人體雕像解析〉,《故宮文物月刊》第387期,頁83。此組四視圖為郭氏蒐集前人論著而得,詳見其文之註釋(頁87)。

參閱4.周,前三世紀:SEAT MONSTER, GREEN WITH BLACK STREAKS(h. 10.5cm)。Hansford, S. H. (1962). Chinese Carved Jades. London: Faber & Faber,頁66。

參閱5.紅山文化:玉神人獸像(h. 15.5cm)。吳棠海:《紅山玉器》(台北:震旦文教基金會,2007),頁86。

參閱6.紅山文化:玉雕太陽神(h. 7.7cm)。北京翰海,1996年11月15日,拍品編號943,成交價2,420,000人民幣。

參閱7.紅山文化:玉人(h. 18.5cm)。古方主編:《中國出土玉器全集》第二卷(北京:科學出版社,2005),頁109。

參閱8.紅山文化:圓雕骨人(h. 9cm)。王冬力:〈從紅山女神頭像的發現追溯中國北方原始宗教的祖先崇拜〉,頁20。

參閱9.紅山文化:玉神像(h. 7.4cm)。張鵬:《夢回紅山:天津健業紅山文化博物館藏品賞析》(南京:鳳凰出版傳媒股份有限公司,2014),頁37。

參閱10.興隆窪文化:石雕女像(h. 65.5cm)。鄧淑蘋,《古玉新詮:史前玉器小品文集》(台北:國立故宮博物院,2011),頁122。

參閱11.凌家灘文化:直立玉人(h. 8.1cm)。古方主編:《中國出土玉器全集》第六卷(北京:科學出版社,2005),頁7。